上海人血管里流的,是咖啡吧?|酷玩实验室

原文来源:微信公众号

原文链接:不学英语就买不到咖啡吗? 这些中国咖啡店正在屠杀汉字!

“上海人血管里流淌的是咖啡!”

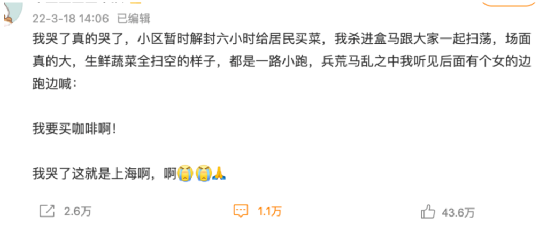

前几天,有一则新闻,一名上海市民边跑边喊——“我要买咖啡!” 社区何时关闭成为热搜话题。

不仅引发不少上海网友发帖,还惊动不少咖啡品牌官方停止赠送热咖啡。

图片

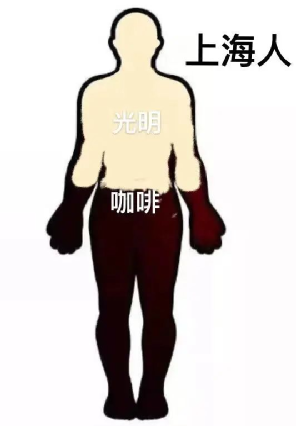

事实上,“上海人爱咖啡”早已成为中国地域和文化的一个知识点。

图片

去年3月,@上海第一财经传媒研究院数据显示,上海共有咖啡馆6913家。

从总规模来看,上海已远远超越伦敦、纽约、东京等咖啡文化浓厚的发达国家,成为全球咖啡馆数量最多的城市。

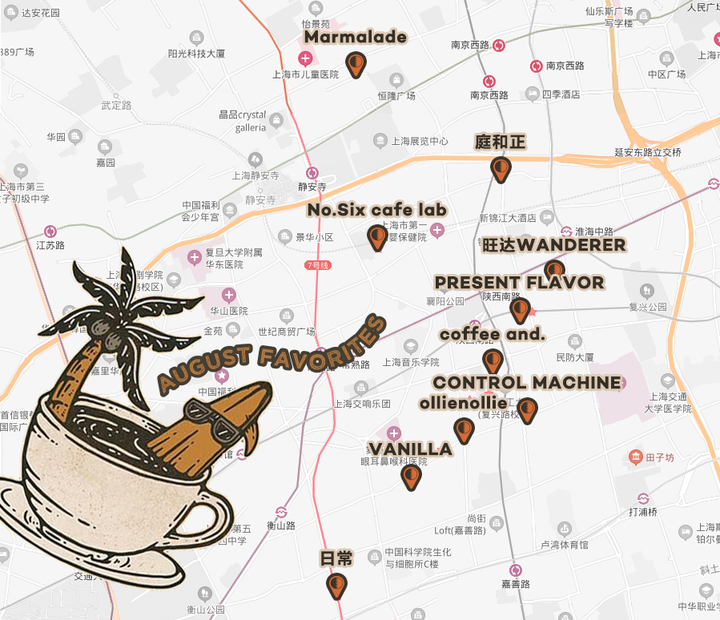

图片

(今天,在大众点评上输入“咖啡馆”三个字,就会得到8000多个结果)

不开玩笑,如果你每天喝一杯不同店的咖啡,一个月内你走不了淮海中路1公里多。

上海枫泾路上,每隔20米就有一家咖啡馆。

除了咖啡馆内容丰富之外,这两条街还有一个更大的共同点:

走着走着,我感觉自己到了国外。

不是因为外国朋友多,而是这些咖啡馆的招牌都是英文的。

图片

有这种态度,又没有英语能力,你都不好意思喝咖啡。

毕竟,为了向司机描述您所在的位置,您必须正确发音几个商店名称。

上海的现象绝非孤例。

图片

(来源:大众点评)

其他城市的圈外咖啡店几乎都是国外品牌。

据说,每一个爱喝咖啡的中国人都必须半自愿半被迫地练习“松散英语”。

图片

难道说中国的咖啡市场吸引了很多外国友人前来打工吗?

但只要翻看平台信息,就能发现这些店铺的创始人其实大部分都是华人;

看某红书的店内参观照片,来喝咖啡的顾客大多是中国人。

翻译翻译,这不是:

在中国,中国人创立的中国咖啡品牌已经放弃说中文了?

把咖啡变成一个大规模的英语学习场景,我愿意称之为:

中国咖啡界的“废字运动”。

图片

那么问题来了,明明是中国品牌,为何非要用店名来强行整出“假洋身份”呢?

这背后的原因一定很暖心。

01 在中国,如果想打造中国咖啡品牌,就必须先放弃说中文?

诚然,对于自古以饮茶为主的中国来说,咖啡确实是一种从地下长出来的进口饮料。

即使是在咖啡文化盛行的上海,回想起来也不过是近100年的事。

图片

迄今为止,咖啡这种诞生于17世纪的饮料经历了三波浪潮:

二战期间,以雀巢咖啡为代表的速溶咖啡风靡全球;

但直到20世纪80年代,中国人才开始广泛接触这种装在精美礼盒中的棕色小粉末,比日本和美国晚了30多年。

由于价格昂贵,当时加糖和奶精的雀巢咖啡是最先富裕起来的人民币口味。

图片

(当时,很少有人扔掉雀巢罐子。他们会把它们带到工作场所,用它们作为茶杯,以表明他们喝得起。)

这些中国人在多次使用雀巢玻璃瓶当茶杯后,回头发现:

好家伙,美国咖啡连锁店星巴克把速溶咖啡踩到了浓缩咖啡上,还普及了“第三空间”的概念。

图片

(1999年,中国大陆第一家星巴克在北京国贸中心开业)

原来喝咖啡还可以讲究氛围和品味文化。

一小群中国人震惊不已,将“星巴克=高端咖啡”的想法刻入肺腑。

图片

(直到最近,还有热情的星巴克人语无伦次)

直到最近的精品咖啡热潮,中国才终于与国际咖啡界“志同道合”。

然而,精品咖啡的定义权依然牢牢掌握在西方国家手中——

所谓“精品咖啡”的第一步,是根据美国精品咖啡协会(SCA)的标准杯测方法,选择得分在80分以上(满分100分)的生咖啡豆。

图片

(图片来源:bilibili@当前频道)

看到国际咖啡界制造了很多鄙视链,一些中国人也开始关注咖啡豆的原产地,不断拓展咖啡烘焙、研磨、冲泡的知识;

线下,中国特色咖啡店也在迅速扩张。

粗略地说,可以说,无论是最初的接受,还是后来的“增加数量”,以及现在的“重质量”,中国都在追随国际咖啡浪潮,像学生一样追随国外咖啡产业。 稍后“补课”;

中国消费者也受到各种跨国咖啡品牌的严重塑造和不断改变。

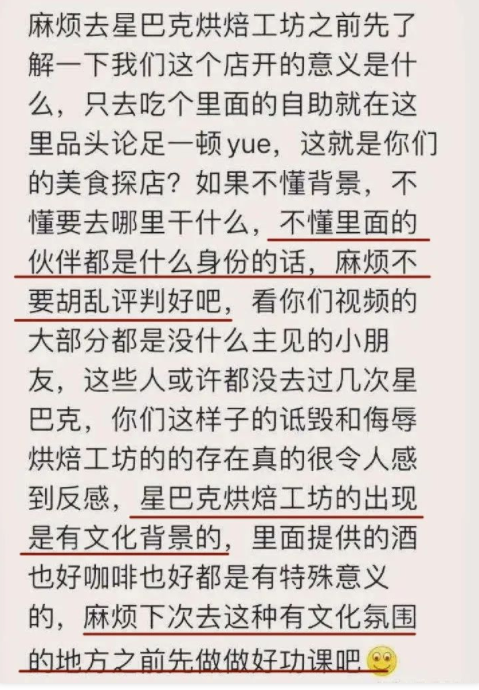

图片

(知乎上有很多这样的问题)

但正如我们常说的:中国用几十年的时间完成了西方国家数百年的进程。

这句话也适用于咖啡市场的发展——

截至2020年,最先接触西方现代生活方式的一、二线城市人均年咖啡杯数分别达到326杯和261杯。

这个数据完全达到了发达国家的水平,甚至超越了日本,与美国看齐。

图片

(来源:消费行业)

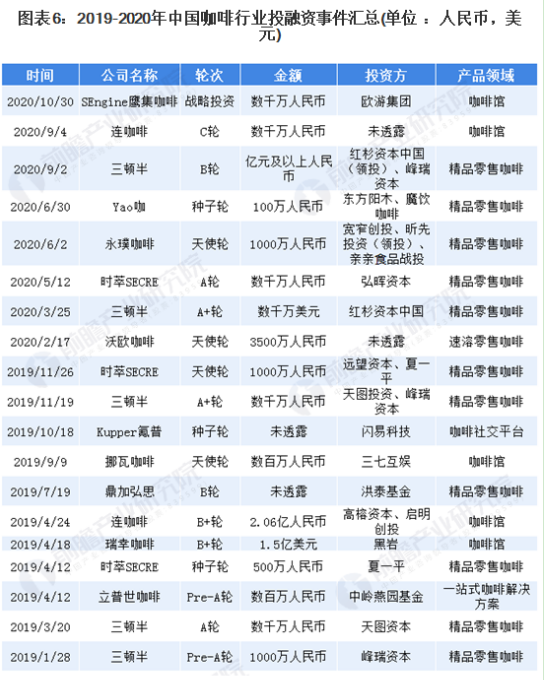

尽管地区发展不平衡,但根据行业分析数据,2021年中国咖啡消费市场将达到3000亿以上。

而且,未来几年,中国咖啡市场规模将以每年15%左右的高速度增长;

预计到2025年,将达到1万亿级别。

图片

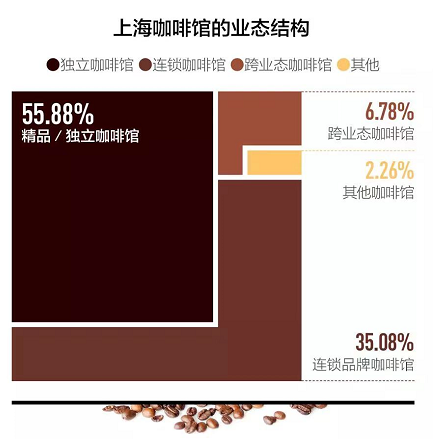

我们以中国咖啡文化最成熟的城市上海为例:

早在2015年,上海就迎来了一波特色咖啡店开业热潮。

截至2021年1月,上海精品/独立咖啡馆比例已达55%以上。

图片

虽然,一杯精品咖啡的价格动辄50-60元,相当于三顿麻辣烫。

但这并不妨碍上海市民排队形成大规模核酸检测点:

图片

(今年2月,Blue Bottle在上海开业,很多人为了喝一杯咖啡排了6个小时的队 | 图片来源:企鹅餐饮指南)

在如此高密度的市场环境下,上海成为了咖啡爱好者的天堂,精品咖啡店的天堂。

这家咖啡馆有多少卷?

首先是肉眼可见的“选址量”。

即使在角落和缝隙里,你只需收拾一下就能煮咖啡:

在住宅楼里开一扇小窗户没什么。 毕竟不止一家咖啡馆去了菜市场:

图片

(曼纳咖啡厅“2㎡”、“月入10万+”的神话就此流传)

甚至安检亭也可以改造成咖啡厅。 看看上海的咖啡店老板们,物尽其用:

图片

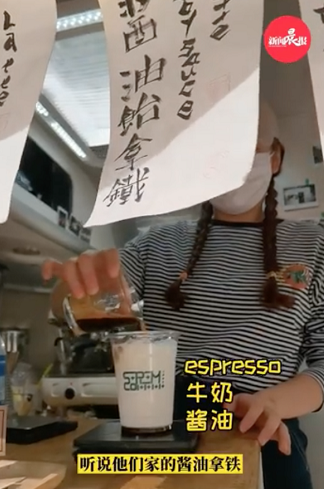

作为饮品,这些新咖啡品牌自然在口味上下了很大的功夫:

一家名为Ishitoya的咖啡店,不仅名字带有浓浓的日式风味,还开发了日式咖喱拿铁和红辣椒金姜拿铁;

说到本店的主打产品,那就必须是“酱油拿铁”了;

图片

经过本土化改造,发酵酒拿铁、陈皮拿铁、豆沙拿铁等中式口味也隆重登场;

一些狠人甚至研制出了“茅台咖啡”,往咖啡里倒入了成吨成吨的茅台王子酒:

图片

不仅如此,作为当代年轻人的摄影工作室,咖啡店也必须“上镜”——

具体来说,店面的装修风格应该更加“大气”;

这种饮料不是咖啡,而是一种具有审美属性的高端消费品。

更进一步,是将咖啡店打造成IP,推出马克杯、帆布包等周边产品。

据说,每一个精品咖啡店老板都梦想有一天自己的标志能够成为咖啡文化的代表……

图片

(诞生于上海的咖啡品牌M Stand,将店面改造成美术馆)

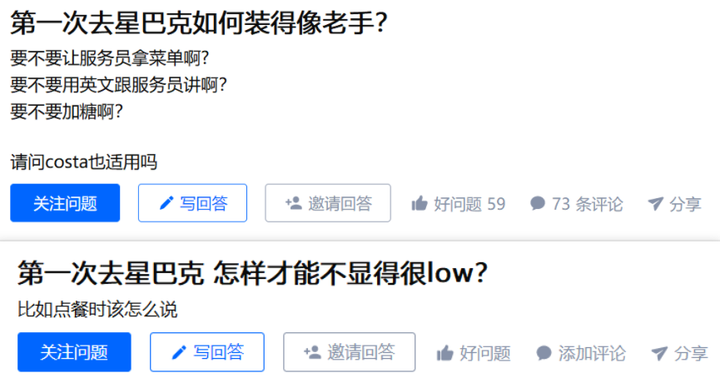

然而吊诡的是,虽然这些本土咖啡馆各有侧重点、风格各异,并且不遗余力地差异化,但无论如何卷起来,在命名上却出奇的一致:

名字应该是外国的,不是英文的,也可以是日式的。

图片

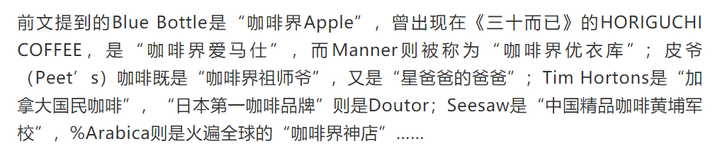

此外,不少国际咖啡品牌也选择上海作为试水中国的第一站:

毫不夸张地说,上海庞大的咖啡市场乍一看仍被外资品牌占据。

图片

(@ELLEMEN睿诗盘点)

而即使我们放大到全国范围来看各个咖啡品牌名单,也很难找到汉字:

图片

如今,虽然中国人喝咖啡已有100多年的历史,但这波精品咖啡热潮已经燃烧了六七年,各种独立咖啡馆也热闹非凡。

但让我问一下——

除了花钱补贴行业的瑞幸之外,还有哪些大家熟悉的本土咖啡品牌呢?

至于能卖高价的精品咖啡,因为都是外国名字,没有中文。

图片

看到这里,有人可能会说:

“这不是很正常吗?雀巢速溶咖啡大举进入中国才40年,中国还没有形成自己的咖啡文化。”

“更何况,精品咖啡对咖啡豆的产地非常讲究,而咖啡又不是中国产的,为了表现专业性,店主要起英文名字也是可以理解的。”

但可能超出大多数中国人想象的是——

中国不仅拥有自己的咖啡豆原产地,而且也不缺乏优质的咖啡豆。

阻碍中国咖啡豆走出行业的,正是这种“借洋名”的邪风。

02 什么? 中国居然有自己的本土特色咖啡?

咖啡树是一种经济作物,对生长环境非常挑剔。 它们对气候、土壤、海拔、日照、降水等都有严格的要求。

我国云南地区正好符合这些条件。

至2020年,仅云南省咖啡种植面积就占全国总种植面积的98%以上;

近10年来,每年生产咖啡豆10万-15万吨,产量也在全国占据主导地位。

图片

(来源:云南省咖啡行业协会:《2019年云南咖啡产业发展报告》(2020))

而且,即使按照美国精品咖啡协会(SCA)制定的国际标准,云南已经有不少咖啡豆接近90分,堪称世界尖端的优质咖啡。金字塔。

如今,云南已走出国门,出口欧盟、美国、日本、韩国等55个国家和地区,每年创汇超过10亿元。

图片

(图片来源:张芳:《云南咖啡产业国际竞争力评价及影响因素研究》(2020))

“中国咖啡看云南”一点也不夸张。

然而,作为中国消费者,很少有人知道咖啡产自云南。

甚至在很长一段时间里,云南咖啡豆即使名声大噪,但仍然背负着“恶名”。

图片

(比如知乎上有这样一个问题:云南咖啡出不了中国吗?)

原因在于,云南咖啡豆从一开始就被跨国咖啡巨头“愚弄”。

早在1988年,雀巢就发现了云南这块风水宝地。 为了降低咖啡成本,它把种植和栽培的重点从巴西转移到了云南普洱。

为了“帮助”云南农民种植咖啡,雀巢最初确实为当地带来了咖啡苗、种植技术和无息贷款;

云南咖啡种植业由此实现了20年的稳步发展。

图片

(云南咖啡有得天独厚的优势 | 图片来源:unsplash)

但资本毕竟是要吃肉的,跨国资本不会做慈善。

由于只想把云南作为自己的低成本产地,雀巢带来了与精品咖啡豆不同的卡蒂姆咖啡品种。

尽管该品种以其抗病性和高产而闻名,但其质量却被认为较低。 只能作为速溶咖啡使用,只适合期货式批量采购。

截至2020年,云南普通商品咖啡豆占总产量的85%,高端商品咖啡豆仅占10%,精品咖啡豆仅占5%。

图片

(图片来源:unsplash)

这些跨国咖啡巨头在建立供应渠道后,并没有在当地开展深加工业务,只是从咖啡农手中大量采购廉价的生咖啡豆。

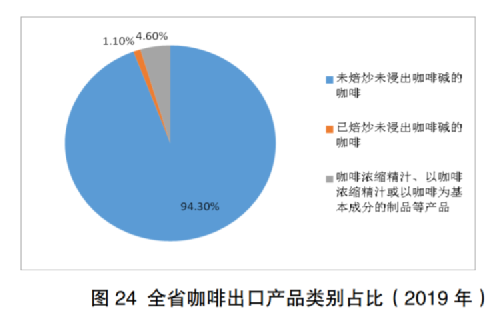

据昆明海关统计,2019年,云南省共出口咖啡豆及相关产品5.61万吨。

其中,未经进一步加工的生咖啡豆占94.3%;

咖啡成品比例仅为4.6%。

图片

(来源:云南省咖啡行业协会:《2019年云南咖啡产业发展报告》(2020))

但事实上,仅仅将购买的生咖啡豆烘焙成成熟豆即可产生40-50%的毛利率。

更重要的是,长期以来,这些国外咖啡品牌在产品介绍中几乎从未提及云南,以牢牢控制附加值最高的流通环节。

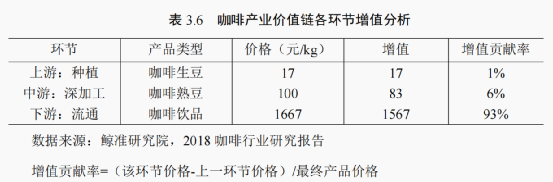

这样合并后,云南咖啡剩下的就只剩下整个产业链中利润最低的种植环节,增值贡献率仅为1%。

图片

(图片来源:张芳:《云南咖啡产业国际竞争力评价及影响因素研究》(2020))

由于咖啡是国际大宗贸易商品,全球咖啡商品交易已经市场化,价格高度透明;

不过,跨国巨头采购的云南咖啡豆价格仍会出现一定程度的“缩水”。

图片

云南省咖啡行业协会副秘书长胡鲁增表示:

“这些外国公司采购的云南咖啡的定价是按照27年来的惯例,从纽约期货报价中减去10至20美分(每磅)。

目前全球只有云南咖啡收购价低于纽约期货。 ”

图片

据官方数据,每吨云南咖啡豆的售价比国际同类产品至少便宜3000元。

30年来,中国损失至少数百亿元人民币;

云南咖啡农的损失达34亿元以上。

可以说,咖啡农这些年根本没赚到钱;

图片

雪上加霜的是,巴西近年来咖啡豆丰收,导致咖啡期货价格一路下跌。 跨国巨头给出的收购报价甚至达不到15元/公斤的成本价。

这意味着很多云南咖啡农不但没有赚钱,甚至还还钱……

图片

为了谋生,咖啡农别无选择,只能砍掉咖啡树,种植其他作物。

数据反映出,自2014年以来,云南省咖啡种植面积一直在下降。

图片

在战地记者@郭杰瑞的云南实地调查视频中,可以看到咖啡农们的困惑和无奈:

图片

图片

(图片来源:B站@我是郭杰瑞)

说白了,这些咖啡农和普通农民没有什么区别。

他们殊不知,自己辛辛苦苦种植了20多年卖不出高价的咖啡豆,只要经过加工、贴牌,价格却可以上涨几十倍、上百倍。

很多中国人也是因为郭杰瑞的视频才知道云南产咖啡。

图片

同样不知情的可能还有千里之外的中国特色咖啡店老板。

长期以来,云南咖啡低价出口海外,由国外咖啡公司包装、贴牌,再销回国内。

图片

(图片来源:B站@我是郭杰瑞)

而外国名字的咖啡店也喜欢跑到很远的地方,总是以比云南咖啡高1-2倍的价格进口“洋咖啡”。

殊不知,所谓的“进口货”其实都来自于他们脚下的土地……

图片

这时,诡异的一幕发生了:

在中国,精品咖啡店有外国名字,咖啡豆包装有外国名字,但实际上是中国人制造的中国产品……

中国本土消费者的品牌意识薄弱,也让本来就缺乏话语权和定价权的云南咖啡更难在国际市场上高价出售。

什么是恶性循环? 就是这个。

图片

难道中国千亿的咖啡市场只是给外国人做嫁衣吗?

中国人是否继续“欺骗自己”,认为他们不/不值得生产好咖啡?

03

本质上,中国咖啡之所以能卖高价,是因为它依赖国外品牌来销售高端咖啡。 这是因为精品咖啡的定义和价值链的高端环节现在都牢牢掌握在外国人手中。

更准确地说,是在美国人手中。

然而,如果我们数一数,美国人民从茶党转向咖啡党也不过200多年的时间;

美国咖啡行业成为全球标杆只用了不到60年的时间。

图片

众所周知,18世纪中国茶在欧洲非常流行;

加之英国东印度公司垄断了中国茶叶的进口,欧洲贵族对这种神秘的“东方之叶”越来越着迷。

图片

当时的美国还是大英帝国的北美殖民地。 自然而然,人们效仿英国统治者,对茶上瘾了。

仅茶叶每年进口量就达100万英镑,让英国资产阶级和新贵族赚得盆满钵盈。

相比之下,咖啡虽然在1670年代传入北美,但一直被视为“二流饮料”,仅在酒店、客栈、客栈和餐馆里顺便出售。 它无法与高贵的中国茶竞争。 。

图片

历史的转折点发生在1773年。

由于茶叶利润丰厚,长期以来被英国东印度公司用来控制北美的经济命脉。

民族意识逐渐觉醒的殖民地居民对大英帝国的税收和统治越来越不满,希望能够与英国人平起平坐。

最终,12月16日,在8000多名北美移民举行集会抗议无果后,60人愤怒登上英国东印度公司一艘船只,并将三艘船上的342箱中国茶叶全部倾倒到波士顿港。

图片

这就是著名的“波士顿倾茶事件”。

在当时的英国政府看来,这是对其正常殖民统治的恶意挑衅。 为了镇压北美人民的反抗,它立即颁布了更加严格的强制性法律。

随着时间的推移,英国和北美殖民地彻底分裂。

两年后,美国独立战争正式开始。

图片

时间来到2009年,奥巴马访华演讲时,一开始就说道:

“美国和中国之间的联系可以追溯到更早的时期,可以追溯到美国独立初期。”

“美国独立的历史也很大程度上归功于中国茶。”

图片

说实话,如果不是写这篇文章,我不会想到我们的茶还承载着美国独立的历史意义。

难怪有人开玩笑说:

“波士顿倾茶事件对于美国独立战争来说就像鸦片对于中国鸦片战争一样。”

图片

对于民族情绪最高的美国人民来说,如果继续喝茶,就意味着他们仍然受到英国人的压迫和剥削。

于是人们集体咬牙开始戒掉茶瘾。

为了进一步烘托气氛,他们还推荐了不太受欢迎的咖啡。

有一段时间,不喝酒是不符合美国人的行为。

图片

(水前区港口路|波士顿茶党博物馆)

换句话说,今天看来高端优雅的美国咖啡文化,可追溯至200多年前,实际上是殖民人民长期受压迫和剥削而产生的反殖民文化,是一种文化。底层阶级反抗精英。

如果今天的一些中国人真想崇拜外国人,就应该向过去的优越公民——英国人学习,泡一壶中国茶,赶紧醒悟。

图片

就这样,在19世纪初的美国,咖啡正式接管了。

到 20 世纪 30 年代末,90% 的美国家庭喝咖啡;

仅美国就消耗了世界上70%的咖啡豆。

图片

然而此时的美国,虽然咖啡消费量很大,但他们并不太在意味道。

丢入锅中煮沸,无需过滤咖啡渣即可直接饮用。

“牛仔咖啡”、“洗碗水”、“壶水”都是欧洲人对这种野蛮饮用方式的讽刺表达。

然而美国人注重风味、追求品质,这需要很长的时间,直到1970年代……

图片

说了这么多,你有没有发现,“美式咖啡”这样的东西确实经不起仔细推敲。

我们越往前追溯历史,它就变得越不高贵。

然而多年来,美国一直保持着在咖啡贸易中的垄断地位,将本国咖啡宣传为人们日常生活中不可缺少的一部分,并用文化将咖啡包装成高端消费品。

图片

因此,中国要想打造自己的精品咖啡品牌,第一步就是摆脱以雀巢、星巴克为代表的美国咖啡文化的影响。

否则,我们就只能追随外国大人的脚步了。

咖啡再好,在外国人嘴里也没用。

更何况,这些人推崇的“洋文化”本身就不是很高端。

图片

幸运的是,在信息鸿沟不断消失的今天,一些中国本土品牌已经有意识地擦亮了自己的“云南咖啡”招牌,尽管他们后来才意识到:

源自上海的MANNER COFFEE,将云南产区的咖啡豆加入日常菜单;

三登半、英吉以及街头小规模的独立特色咖啡店也相继推出了各种来自云南产地的产品;

中国本土精品咖啡品牌Seesaw自2015年起启动“云南十年计划”,向咖啡农传授先进的加工方法;

无论何种合作形式,上述品牌都有一个共同特点:

包装上,清晰地标注着“中国·云南”四个大字。

图片

究其原因,除了云南咖啡物美价廉之外,这些特色咖啡店也纷纷醒悟。

店址、外观、配料、营销都只是表面现象。

在COVID-19疫情和巴西咖啡豆产量减少带来的各种不确定性背景下,好豆越来越稀缺,没有什么比稳定的供应链更好的了。

而家门口的云南咖啡不正是中国特有的资源和成本优势吗?

国内生产、国内销售还可以缩短运输环节,让咖啡豆更加新鲜。

图片

(2021年中国生咖啡豆订单价格走势(元/公斤)| 数据来源:云南国际咖啡交易中心)

据悉,现在,在中国品牌的支持下,云南咖啡豆的销量非常可观:

2021年上半年,某消费门户上,云南咖啡豆及相关产品的订单量和GMV同比增长35.08%和101.67%。

只有整个中国咖啡行业大力普及云南精品咖啡,提高当地咖啡的标准,云南咖啡农才能通过精耕细作重拾价值和尊严,从而进一步丰富咖啡品种,提高整体品质。

还有一个好消息:

目前,云南省咖啡产量虽已达15万吨,但种植面积仅占可开发面积的1/3。

未来,云南咖啡天地广阔,潜力巨大。

//结语

用优质咖啡豆打破陈规,擦亮云南咖啡之名后,或许我们更应该问:

中国咖啡品牌何时能掀起一场“恢复中文运动”?

图片

自20世纪70年代以来,美式咖啡已经转型,成为高端咖啡的代名词,引发了令人畏惧的蔑视链。

平心而论,过去中国人对咖啡的认知确实是雀巢和星巴克塑造的。

然而,这并不意味着中国消费者必须先学英语才能喝咖啡。

今天,当每个人都可以访问互联网时,越来越多的年轻中国人认识到事实:

咖啡,例如奶茶和碳酸饮料,只是一种饮料。

“ American Coffee =高端咖啡”已成为笑声。

美国的童话故事变得越来越难以讲述,并且依靠外国名字获得高保费的票面注定要尽快被注定要失败。

在这里,我也衷心建议:

想要赚钱的中国咖啡店老板应该尽快改变他们的商店战术!

图片